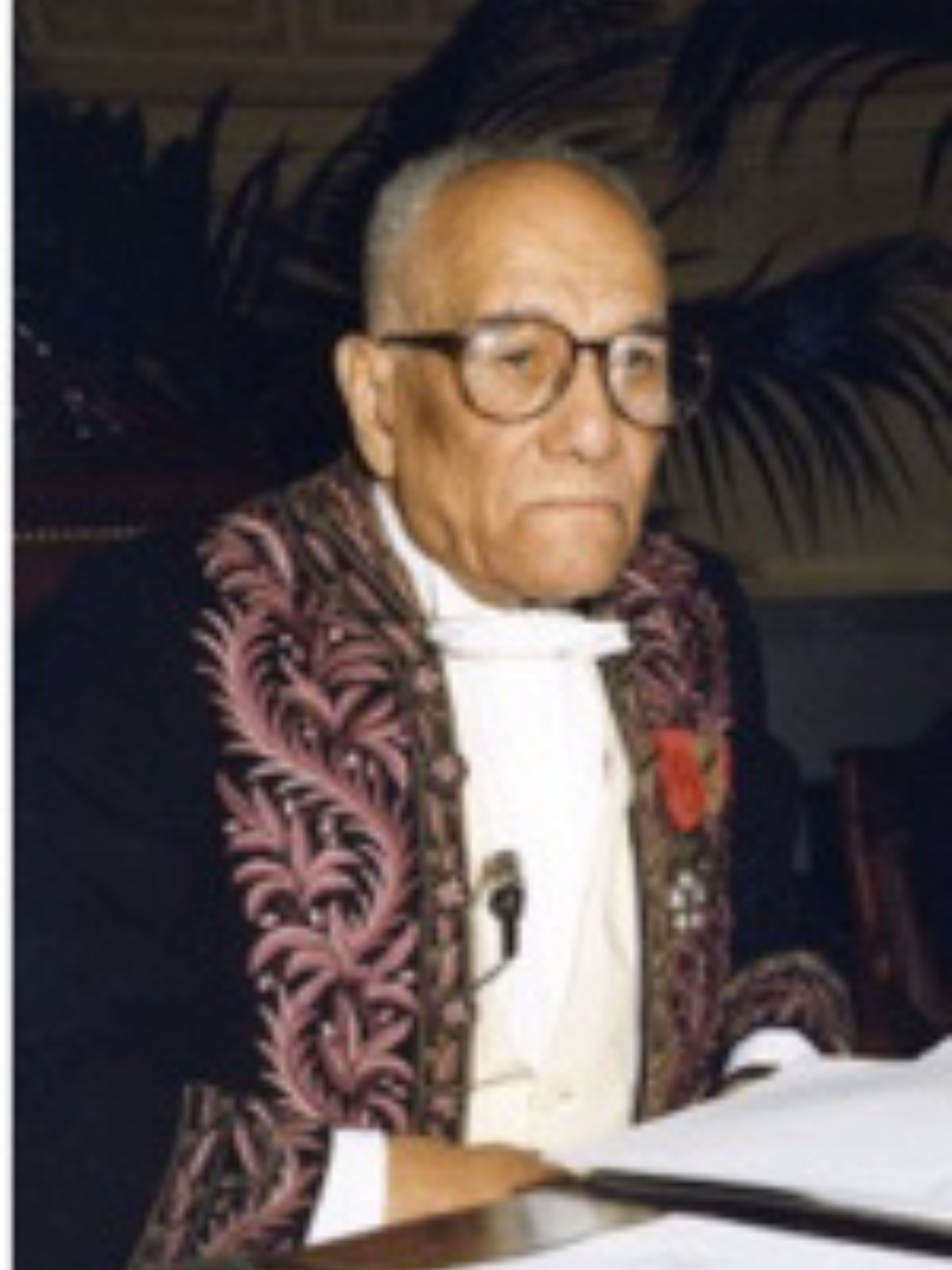

Le 21 septembre 1897 à Basse-Pointe en Martinique, nait, issu du milieu blanc créole, Marie Mathieu Jean Raymond Garcin. On le sonnait internationalement pour être un brillant neurologue et un réputé professeur de médecine dont on dit qu'il a été le, "neurologue marquant et la figure emblématique de l'hôpital de la Salpétrière".

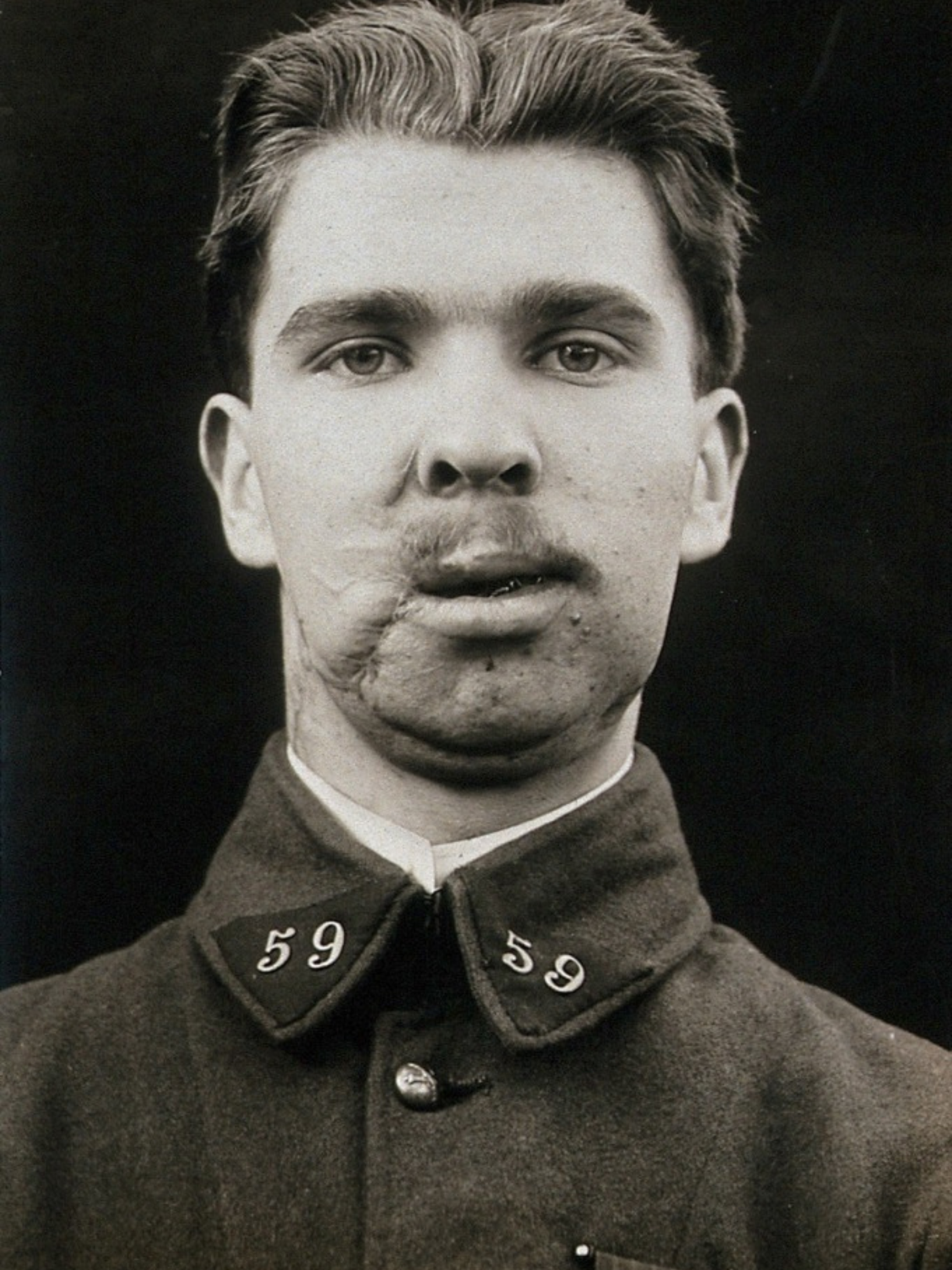

Scolarisé pendant son enfance et adolescence, au séminaire-collège de Fort-de-France, il obtient son baccalauréat en 1915, à l'âge de 18 ans. Il s'inscrit cette même année à la faculté de médecine de Paris, où il accumule des résultats brillants. Nous sommes alors, en pleine première guerre mondiale ce qui le conduit à se retrouver « médecin auxiliaire » sur le front en 1917-1918.

En 1923, âgé de 26 il est lauréat au très sélectif concours d'entrée à l'internat des hôpitaux de Paris. Il est après Étienne Bufz de Lavison (1833) et Hippolyte Morestin (1890), le troisième Martiniquais en un siècle, à finaliser cette performance.

En 1927, interne depuis quatre ans notamment à la Salpétrière, il y décroche la « Médaille d'or » des prix de l'internat à l'occasion de sa thèse. Sa recherche doctorale multiplie les précisions sur la paralysie unilatérale isolée de tous les nerfs crâniens dénommée depuis lors, « Syndrome de Garcin »: une grande découverte de la recherche médicale !

En 1930, âgé de 33 ans, il est médecin des hôpitaux de Paris, pratiquant dans plusieurs établissements parisiens.

En 1939, décrochant l'agrégation, il est enseignant à la faculté de médecine de Paris, tout en étant nommé chef de service à l'hospice Rebrousse.

De 1942 à 1944 dans la France occupée, il est chef de service à l'hôpital Saint-Antoine.

En 1944 lors de la Libération, il est fait chef de service de l'Hôtel-Dieu où il officie jusqu'en 1948.

Dès 1945, sa réputation est définitivement établie avec le prix Montyon que lui décerne l'Académie des sciences, quant à son ouvrage sur les lésions traumatiques.

En 1947, il enseigne la clinique neurochirurgicale à la Faculté de médecine de Paris.

En 1948, en quittant l'Hôtel-Dieu, il retourne définitivement à l'hôpital de la Salpétrière jusqu'à sa retraite qui survient en 1968. Il y enseigne pour les étudiants et chercheurs la pathologie et la thérapeutique générales. Il y est nommé professeur titulaire en 1954.

Son parcours scientifique le conduit à être membre de la Société française de neurologie où il est secrétaire puis président en 1958.

En 1959, une chaire de clinique neurologique est créée pour lui à la Salpétrière.

En 1960, il est élu membre de l'Académie nationale de médecine.

Sa réputation est internationale. Il est plusieurs fois vice-président de congrès internationaux. On le retrouve membre de l'Académie royale de médecine de Belgique, de la Royal Society of Medecine de Londres, de l'American Academy of Neurology et de vingt sociétés de neurologie étrangères.

En 1961, il est vice-président de la Fédération mondiale de neurologie.

L'œuvre scientifique du professeur Garcin dépasse les 300 communications. Il y aborde la neurologie clinique et biologique, les blessures et lésions grânie-cérébrales, les maladies de la moelle épinière. Il est celui qui a créé le laboratoire de microscopie électronique à la Salpétrière.

Ce Martiniquais au parcours fructueux pour la médecine et pour la science, meurt à Paris, âgé de 73 ans, le 26 février 1971.